こちらのページでは縦書きのスタイルシートを指定しています。表示確認は「InternetExplorer(Windows)」「Edge(Windows)」「Chrome(Android,Windows)」「Safari(iPad)」にて行っております。

同盟チャットで行われた実際の「オンライン☆わたてにんぐ劇場」のチャットログはこちらから

→ 序章 お題選定時の様子

→ オンライン☆わたてにんぐ劇場 「天使の涙の、その先に。 第1章 チャットログ」

→ オンライン☆わたてにんぐ劇場 「天使の涙の、その先に。 第2章 チャットログ」

→ オンライン☆わたてにんぐ劇場 「天使の涙の、その先に。 第3章 チャットログ」

→ オンライン☆わたてにんぐ劇場 「天使の涙の、その先に。 第4章 チャットログ」

→ オンライン☆わたてにんぐ劇場 「天使の涙の、その先に。 第5章 前半 チャットログ」

→ オンライン☆わたてにんぐ劇場 「天使の涙の、その先に。 第5章 後半 チャットログ」

→ オンライン☆わたてにんぐ劇場 「天使の涙の、その先に。 第5章 おまけ チャットログ」

今回は新しい試みとして、これまで血盟外秘扱いとされてきました「舞台裏(つまり血盟チャット)」についても公開していただけることになりました。

天使たちの微笑ましい舞台裏も含めて作品と言えますので、ご参照ください。上記のチャットログは血盟チャット+同盟チャット混在となっております。

同盟チャットにて天使たちがセリフと地の文を使い分けて、即興劇を繰り広げてくださいました。

主な観客はエンジェリック・ミスリル・ハーツ・フェデレーション内ミスリル・ハーツ同盟員のハーブ・フォースさん、タッティーさん、鹿目まどかさん、ゆのっちさん、グレン・ヴィータさん、DOSANの娘でした。

■記載ルール■

メイン記述者(進行者。今回は白咲花さん、星野みやこさん)が直接同盟チャットに地の文を書き、他登場人物は「」で囲む形でセリフを書くことで物語を紡いでいきます。

今回は台本を用意した箇所もあるようですが、基本的に彼女たちのアドリブで構成されています。

(「><」「ω」といった記号は縦書き時に表現できない為、削除もしくは別のもので置換しています)

☆☆☆☆☆ イントロダクション ☆☆☆☆☆

── リンドビオルサーバのとある同盟では ──

── 気ままに天使たちが舞い降りては 一遍の物語を協力して紡ぎ 人知れず飛び去っていく──

── という噂がまことしやかに囁かれています ──

こちらの記事は「エンジェリック・ミスリル・ハーツ・フェデレーション」内「天使が舞い降りた」同盟において

天使たちの紡いだ物語を一般公開できる形で記録に残そうと考えまとめたものとなります。(天使たちの公開許可はいただいております)

「私に天使が舞い降りた!(わたてん!)」という作品世界から、こちらの世界に飛ばされてしまった天使たち。

戻る術が見つからない日々の中、お友だちの代理露店をこなしながら元気に楽しげに生活されています。

時折、突発的に始まるリアルタイムでの「物語の編纂(即興劇)」というお遊戯は、その完成度の高さ、内容の睦まじさにより

見る人に癒しと潤いを与えてくれるものとなっており、まさに【天使】のような存在となっています。

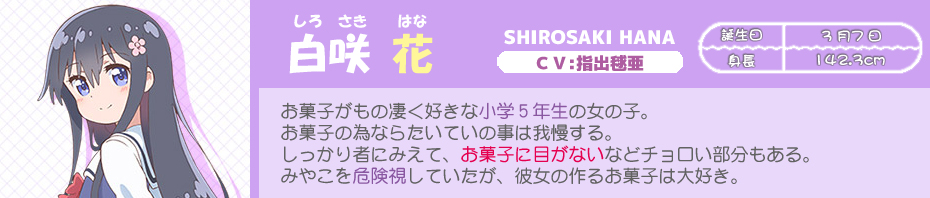

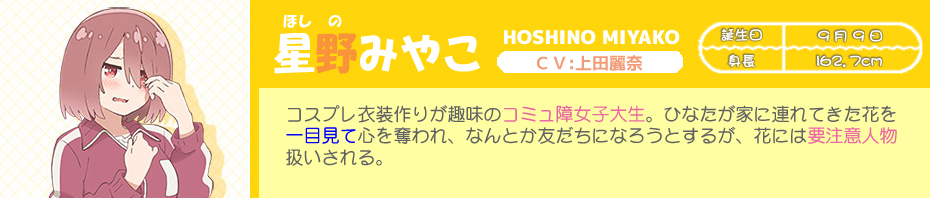

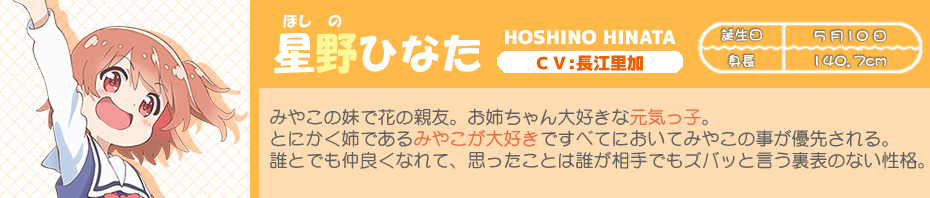

今回のメイン記述者は「白咲花」さん、「星野みやこ」さん。

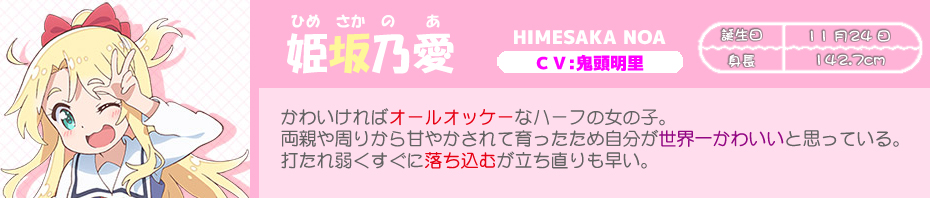

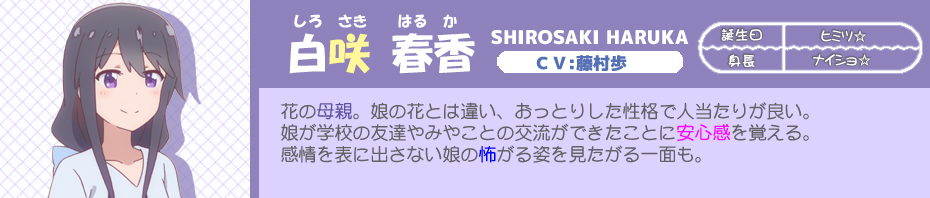

主なキャストは「星野ひなた」さん、「姫坂乃愛」さん、「白咲春香」さんでした。

私に天使が舞い降りた! 公式サイト

より、プロフィール画像はこちらになります。(コンパクトにまとめました)

──────────────────────────

── 天使の涙の、その先に。 ──

──────────────────────────

■作品イメージタグ■

#私に天使が舞い降りた! #わたてん! #白咲花 #星野みやこ #花みや #星野ひなた #姫坂乃愛 #白咲春香

■作品文体■

一人称小説

■お題■

「この気持ち」

「キス」

「愛しています」

※オンラインでのわたてにんぐ劇場では、白咲花さんがメイン記述者に「3つのお題」を開始直前に出されます。(最初に出されますので、開始前のログが消失しているものはお題不明となります)

今回は白咲花さんがメイン記述者となりますので、お題は事前に翼のジャンゴ(ハーブ・フォース)さん、姫坂乃愛さん、小之森夏音さんがそれぞれ1つずつ考えたとのことです。(序章 お題選定時の様子 を参照)

メイン記述者もしくは参加者はランダムで出されるその「お題」を地の文やセリフのどこかに取り入れてお話をリアルタイムで紡ぎます。開始直前に発表される為、事前に考えておくことができません。

事前にお題を出され、じっくり考えた場合でもランダムキーワードを取り入れて物語を紡ぐことはかなりの高等技術ですが、毎回みなさんすんなりとオンラインリアルタイムでこなされているので驚愕しております。

■本作固有の留意事項■

・作品中に出てきます「LANE」という用語は、現実世界の「LINE」をもじったものです。原作単行本で度々「LANE」という呼称で登場する為、原作準拠として天使たちも則っているようです。(入力ミスではありません)

・この日はメイン観客のハーブさんが体調不良でした。チャットログにて度々体調と時間を気にするやり取りがあるのはその為です。それでも開催したのはご本人の意向と天使たちのログインが中々揃わないという事情からです。

────────────────────────────

── 「天使の涙の、その先に。」 ──

────────────────────────────

01

「私、お姉さんのことが────────────────」

そこで私は、はっと目が覚める。

上半身を起こしてみると、案の定ほっぺがびしょびしょに濡れていた。

そして、全速力で走ったときと同じくらい胸がドキドキしていて、なんだか締めつけられるようにキュッとする。

「はぁっ はぁ・・・ はぁ~~・・・・・・」

呼吸を落ち着かせて、とりあえずパジャマの袖でほっぺの涙を拭う。うん。これでいつお母さんに見られても大丈夫なはず。

最近、この夢をよく見るようになった。一番最初に見たときは夢の中のことをすぐに忘れてしまっていて、理由も分からずしばらく泣いていたのを思い出す。

でも、何度か同じ夢を見るうちにどんな内容なのかは分かってきた。その夢ではお姉さんが私のことを、その、す、好きだって・・・。あ、愛しています、と告白をしてきて。夢の中の私もそんなお姉さんのことが愛おしくてたまらなくて、私からも告白をする、といったものだった。

「・・・ホント、なんなの・・・? この夢・・・」

夢なんだし、何度見ても別にいいけど。でも、いつもこうして起きた時に号泣しているのはちょっと困る。お母さんに心配されても嫌だし。

いや、何を言ってるの私。夢であってもなにひとつよくないでしょ。夢の中とはいえ、どうして私がお姉さんに告白されなきゃいけないの。お姉さん、あんなんなのに。

「・・・でも・・・」

でも、この気持ちはなんなんだろう。

頭では絶対ないって思ってるのに、胸の奥がなんだか・・・。お姉さんのことを考えると、胸がもにょっとする。変な感じ。

夢の中の私は、思い返すとすごく素直だった。お姉さんが私にやさしくしてくれていることも素直に受け入れていたし、最終的にはお姉さんの想いを素直に受け入れて、私からも告白を────。

「ああ、もう。やめやめ。朝から何変なこと考えてるの私!」

何度も見る夢に流されそうになるけど、しっかり「私」を保たないと。

そう。私はお姉さん「のお菓子」が大好きなだけであって、お姉さんそのものが大好きな訳では決してない。うん。これでいい。私は誰かに──特にお姉さんに──かわいく見られたいわけじゃない。いつも通りのかわいくない無愛想な白咲花のままでいい。

そうじゃないと、私・・・。

「・・・早く学校に行こうっと」

ひなたやノアといつも通りにしていたら、きっと大丈夫。

二人の顔を思い浮かべながら準備をして、できるだけお母さんと顔を合わせないようにして朝ごはんを食べて、いきおいよく待ち合わせ場所まで走った。

「おー、はなー! おはよう!」

「ハナちゃーん。おはよー☆」

「ひなた、ノア。おはよう」

いつも通りの登校風景。うん。なんだかほっとする。朝から一人で悩んでいたのが嘘のよう。

ひなたが私とノアのことをくるりと回りこんで、私たちの肩を両側から抱きかかえると、そのよく通る声で歌い始めた。

「始めましょう☆」

「天使が舞い降りる時間♪ って、いま朝だよ」

【気ままな天使たち】わたてんOPテーマ好評発売中です。って違う違う。宣伝してる場合じゃない。

ひなたは「そうだった!」とか言ってるし、ノアも「えへへ~」なんて恥ずかしがっている。ノアは普段しっかりしているのに、ひなたが絡むと途端にポンコツになるから困る。私もなんだか歌わないといけない気持ちになって歌っちゃったけど。

「それでなー 今日もみゃー姉がすごいお菓子用意してくれるって!」

「わー! それなら、放課後はまたミャーさんとこだねー」

「すごいお菓子! ひなた、ノア、早く学校行って終わらせよう!」

「おー! はな、かけっこかー!」

「ちょっと二人とも!? 早くに学校行っても終わる時間は変わらないヨー!?」

私はやっぱり、お姉さんのお菓子に弱いみたい。でも、それも仕方のないこと。お姉さんのお菓子がおいしすぎるのがいけないんだから。

後から着いたノアにお小言を言われたけど、放課後のお菓子に想いを馳せてその場をやり過ごすことにした。

午前中の授業が終わって、早くも給食の時間。今日の給食はホワイトシチューにパン、それにトマトのサラダと牛乳。シチューからほんのり香るバターに、どうしてもお姉さんのお菓子を想像してしまう。

給食当番がよそってくれたシチューたちをトレーに受け取り、席に戻る。ひなたとノアは先にもらってきていて、私を待っていてくれたみたい。

「いっただっきまーす!」

「いただきます☆」

「いただきます」

それぞれいただきますをして食べ始める。ロールパンかな。パンをシチューにつけて頬張りながら、よく噛んで食べ進めていく。

しばらくするとみんなお腹がちょっと落ち着いてきたのか、パックの牛乳を片手におしゃべりが始まった。

「ねぇねぇ、みんな。キスって、どんな味だと思う?」

「キスか! あれだな、白身魚で、天ぷらとかで食べるな! ほっくりしておいしいぞ!」

「それ鱚だねぇ」

口火を切ったのは、やっぱりノアだった。私たち3人はそれほどいつもおしゃべりしてるって感じでもないけど、その中だとノアが話題を振ってくれることが多い。

そして、それに最初に受け答えするのもやっぱりひなただった。今日はめずらしく夫婦漫才みたいになってるけど。

それにしても、キス、かぁ・・・。

よく、初めてのキスは甘酸っぱいって聞くけど、甘酸っぱいにもいろんな味があると思う。マーマレードジャムとかの柑橘系ジャムのような甘酸っぱさとか、お姉さんの作るレモンタルトのような甘酸っぱさとか、去年の夏にお姉さんがよく作ってくれたレモネードだって、おいしくて甘酸っぱいものだった。

お姉さんの・・・と更に想像をふくらまそうとした時、ノアから声をかけられた。

「ハナちゃんは、どんな味だと思う?」

「私は・・・」

「うーん。お姉さんのみたいな味かな」

「へっ ミャーさん?」

「みゃー姉かー そういえばみゃー姉はどんな味するんだろうなー 食べたことないぞ」

「みんな食べたことないと思うのアタシ」

うん。お姉さんの作るお菓子とか、飲み物とか。ただ甘いだけじゃなくて、レモンとかでアクセントをつけてくれて、飽きないおいしいお菓子。

私はフォークでつついていたトマトを口に入れてみる。それは酸味の方がちょっと強いけど、でも少しだけ甘みもあるおいしいトマトだった。こういうのも甘酸っぱいって言うのかな?

「それでそれで? ハナちゃんはいつミャーさんとしたの? ねぇねぇ」

「・・・へ?」

「私もみゃー姉としたことないのに、はなずるいぞー!」

「したって、なにを?」

「えぇー? だってさっき「お姉さんのみたいな味」って言ってたでしょー?」

「うん」

「それって、ミャーさんとキスしたことあるってことでしょ? 違うの?」

「ちっ ちがっ・・・! 私、そういう意味で言ったんじゃ」

キスの味。お姉さんとのキスの味。お姉さんの・・・お口の味。きっと甘いに違いない。

いや待って。ちょっと。違う違う。キスなんだし、別にほっぺにしてもいいじゃない。お姉さんのほっぺならまだ・・・。

そうじゃないでしょ、私。落ち着いて。ドキドキして何も考えられない。

そうだ深呼吸しよう。はい、吸って、吐いて・・・。

【「うぅ~・・・ 花、ちゃん・・・ 好きなの。好きで、ごめんね。愛してて、ごめんね・・・」】

「(おねえ、さん・・・。そんなに泣いて、かわいそう・・・。今すぐ抱きしめてあげたい)」

「(抱きしめて、キス、したら泣きやんでくれるのかな・・・)」

頭の中がお姉さんでいっぱいになる。あぁ、ダメだ。これ以上は「私」が保てなくなっちゃう。「白咲花」は、お姉さんに心を開いていなくて、何を言われても無愛想な顔をしていないといけないんだから。

真っ赤になってうつむいてしまった私を、ノアは心配そうな顔でのぞきこんでいる。ひなたも最初は笑顔だったけど、今は真面目な顔で私とノアの様子を見守っている。

「ハ、ハナちゃん? その、アタシ」

「ごめん二人とも。ちょっと、トイレ」

「あっ ハナちゃん!」

ばっと立ち上がって、教室の扉から廊下へ走り出る。廊下は走っちゃいけないけど、今は給食の時間。誰にもぶつかる心配はないから、今だけは許してほしい。

私は全速力で近くのトイレに駆け込むと、熱くほてっているほっぺを冷ます為に洗面台で顔を洗う。でも、それだけだとほっぺの熱は引いてくれない。それどころか、目覚めた時と同じように涙まであふれてきてしまった。

「もう・・・なんなの、これ・・・」

私はトイレに入りカギをかけ、座り込むとハンカチを取り出して目に押し当てる。涙は全然止まってくれないけど、別にいい。みんなの前だと泣けないから、今出してしまおう。そのうち勝手に止まるでしょ。

でも結局、心配になったノアが探しに来てくれるまで、その涙は止まることはなかった。

「みゃー姉の顔、見たくないって言ってた!」

「えっ・・・・・・」

今日も花ちゃんたちは学校が終わったあとにうちに来てくれることになっていたから、奮発していろんなお菓子を作っておいた。マカロン、クッキー、プリン。そして、文化祭でも小道具として使われた天使の羽をモチーフにしたカップケーキ。

どれも花ちゃんがおいしそうに食べてくれたお菓子。今日も喜んでほしかったんだけど・・・。

でも、ひなたのその言葉と、実際に花ちゃんが今ここにいないことで、ぽっかりと胸に穴が空いてしまった気がする。

あれ・・・なんか、すごいショック・・・。これまでも何度も気持ち悪いとか言われたけど、それとは全然違う。なんで・・・?

「ちょっとヒナタちゃん!? それだと違う伝わり方しちゃうよ?」

「お? おおー、そうか?」

「あのねミャーさん。ハナちゃんは心の底からミャーさんのお菓子を楽しみにしてたんだよ」

「・・・そうなの?」

「そう! でもね、給食の時にアタシが変な話題振っちゃって、たぶんそれが原因でハナちゃん・・・」

「変な話題って・・・?」

「みゃー姉ってどんな味なんだろうって」

「へっ」

「違うよ!? キスってどんな味するんだろうねって話してたでしょ?」

「んー、そうだった!」

「キ、キス・・・!」

ちょ、ちょっと待って、最近の小学生すごくない? 教室でさらっとそんな話しちゃうの?

ひなたと花ちゃん、ノアちゃんがまっすぐ成長してくれることを祈りながら、それでもちょっとだけ花ちゃんがなんと答えたのかが気になってしまう。

「わ、私!?」

「そう。だからテッキリ、ハナちゃんはミャーさんとキスしたことあるんだと思ったのアタシ」

「な、ないない! ないよっ」

「そうだよねぇ。でも、アタシがそんなこと言っちゃったせいで、ハナちゃん真っ赤になっちゃって」

「はながトイレに走っていって、それをのあが追いかけていって、二人で教室に戻ってきてたぞ」

「うん。でもハナちゃん、教室に戻ってきてからアタシたちに言ったの。『お姉さんの顔見るとこうなっちゃうから、今日行くのやめておくね』って」

「花ちゃん・・・」

そんなことがあったんだ。それは確かに、花ちゃんショックだったかも。よりによって私とキスしたことあるなんて思われたんだもんね。嫌だったよね。花ちゃん、かわいそうに・・・。

でも、「お姉さんのみたいな味」ってどういうことなんだろう。キスの味が私のみたいな、って・・・。私の作るお菓子のこと、なのかな?

そんなことをぼんやりと考えてしまう。さっきの「顔を見たくない」のニュアンスが分かってほっとしたけど、まだちょっとそのショックを引きずってるみたい。

「ミャーさん」

「うん・・・?」

「それで、これからどうするの?」

「どうって・・・。花ちゃんいないけど、撮影会とお菓子パーティーしようか?」

「違うよ。ミャーさんが今することはそれじゃないよ」

「えっ・・・」

「そうだぞみゃー姉。はなのこと、このまま放っておくのか? それでいいのか?」

「花ちゃん・・・」

二人とも、私のことを真剣な目で見つめている。

そうだよ。花ちゃんが私のことで苦しんでるなら、私が何かしなきゃ。

でも、私に何ができるんだろう。

「ミャーさん。作ったお菓子持って、今すぐハナちゃんのおうちにオミマイに行ってあげて!」

「お見舞い・・・?」

でも、私が行ったら・・・。

また花ちゃんを追い詰めて苦しめるんじゃないの・・・?

私の顔見たくないから、今日は来ていないんだよね・・・?

そんな私の考えを見通したのか、ノアちゃんとひなたが私の両側から飛びついてきた。

「ミャーさん。今行かなかったら、絶対後悔するよ! ハナちゃん二度とここに来られなくなっちゃうかもしれないセトギワなんだよ!? 嫌われるとかそんなの考えてる場合じゃないよ!」

「みゃー姉。はなは本当はみゃー姉に会いたいんだ! お菓子も食べたいんだ! 分かってやってくれ!」

「ノアちゃん・・・。ひなた・・・」

花ちゃんが二度とうちに来なくなる。それは絶対に嫌だ。なんとしてもまた来てもらえるようにしたい。

本当は私に会いたい? お菓子も食べたい? それなら・・・うん。

「・・・分かったよ、二人とも。私、頑張るから!」

「みゃー姉!」

「ミャーさん!」

そして私は、作っておいたお菓子を冷蔵庫から取り出して小型のクーラーバッグに詰めると、前に香子ちゃんが作ってくれたよそ行きの服に着替え、花ちゃんがプレゼントしてくれたヘアピンを着けて家を出た。

花ちゃん。今日は大変だったね。私が行くから、待っててね。

慣れない外出に息が上がりながら、私は花ちゃんのおうち目指して足早に移動していった。

「あとははなとみゃー姉次第だな」

「そうだねぇ。 あ、アタシちょっとハナちゃんにLANEするね」

「頼んだぞ、のあ!」

学校が終わって、ひなたとノアに先に帰ってもらったあと。私はひとりで自宅まで戻ってきた。

朝はあんなに楽しみだった放課後。でも今は悲しくて切なくて、どうしようもない気持ちでいっぱい。お菓子のことを考えるとお姉さんのことを考えてしまうから、できるだけ何も考えないように無心で家のカギを開ける。

でも、カギはかかっていなかった。お母さん、かけ忘れたのかなと思ってドアを開けると、中からお母さんの声が聞こえてきた。

そういえばお母さん、今日お休みの日だったっけ。

「花ちゃん、おかえりなさい」

「・・・ただいま」

それだけ言ってすぐ自分の部屋に行こうとしたけど、お母さんが立ち塞がっていて進めなかった。

お母さんを見上げると、とても心配そうな顔をしている。どうしたの・・・?

「・・・花ちゃん。最近、お母さんに言えないなって思っていること、ない?」

「べ、別に、ない・・・けど」

「そう・・・」

まさか、夢の話?

でもお母さんは内容までは知らないはず。だから私も全力でごまかそうとする。これはお母さんを心配させない為なの。お願い、分かって・・・!

お母さんと無言のまま見つめあう。しばらくすると、お母さんはため息をついて道を開けてくれた。

私はそそくさと自分の部屋に入ると、カギをかけてランドセルを置く。

制服のままベッドに転がり込んで、目を閉じる。もう今なら泣いても構わないから、帰り道で押さえ込んでいたことをぜんぶ解放して身を委ねることにした。

「おねえ、さん・・・」

お姉さん。お菓子。お姉さん・・・。

お姉さんのことを、それも夢の中の「私のことを想って泣いているお姉さん」を思い出すと、わっと涙が溢れてくるみたい。

確かにかわいそう。だけど、この涙はお姉さんがかわいそうだから流れてるってものでもないのは、薄々気付いてる。

じゃあ、この涙はどうして? 自分の意志で止められないこの涙は、一体なんなの・・・?

ピロリン♪ ピロリロリン♪

スマホの音ではっとして、ベッドから起き上がる。

スカートに入れているスマホを取り出してみると、ノアからのLANEメッセージが入っていた。

『ハナちゃん、今大丈夫?』

『うん・・・。どうしたの?』

『さっきはホントごめんね。お昼休みにイヤなキモチにさせて』

『ううん。それより、今日はドタキャンごめん』

ノアと交互に吹き出しを重ねていく。やっぱり、ノアとひなたに心配をかけてしまったみたい。悪いことしちゃったな。明日、ちゃんと謝ろう。

『それで、ハナちゃんが泣いてた原因って、やっぱりミャーさん?』

やっぱり、ノアは気付いているみたい。ノアは時々身近な大人より──つまりお姉さんより──ずば抜けて鋭いことがある。今日もきっとそうなんだと思う。

こういうときのノアに隠し事しても無駄なのはよく分かっているから、私も本当の気持ちを伝える。

『うん。たぶんそうなんだと思う』

『そっかー。ミャーさんかなりカイゼンしてきてるけど、根っこは変わらないもんねぇ』

『うん』

『気がハレルかもしれないし、ミャーさんのダメなとこぜんぶここに書いちゃったらいいよ。ぜんぶ吐き出したらスッキリするから!』

『そんなの、書ききれないから無理』

『いいから。ホラホラ、「あんなん」って言ってるとこだよー。なんだったっけ?』

『・・・気持ち悪い撮影してくるところ』

『うんうん。それから?』

『好きなことになると後先考えないところ』

『あとは?』

『人見知りなところと、いつもジャージなところと、他にも、いっぱい・・・。えっと』

・・・・・・あれ?

いっぱいあるでしょ。あるよね? ほら、もっと・・・。

『それだけ?』

『う・・・ 今は思い付かないけど、たぶんまだいっぱいあるはず』

そう送った直後、今度はノアからLANE通話が入ってきた。

「もしもし、ハナちゃん?」

「ノア・・・。心配してくれてありがとう。でも」

「あのね、ハナちゃん。ミャーさんのダメなとこって、あれくらいだと思うのアタシ」

「うん・・・」

「気持ち悪い撮影してくるところと、好きなことになると後先考えないところって、それってつまりハナちゃんのこと好きすぎて制御できないってことでしょ?」

「そういうことになるの・・・?」

「だって、アタシのこと撮ってるミャーさんと全然違うでしょ! こう、舐めるように、食い入るようにハナちゃん撮影してるじゃない」

「気持ち悪い・・・」

「でもハナちゃんだって、そんな一生懸命なミャーさんのこと、キライじゃないんでしょ?」

「じゃあ次。人見知りなところと、いつもジャージなところって、今ちょうどミャーさんが克服しようと頑張ってるコトだよね?」

「うん・・・。確かに、無理やり引きずり出せば外には出るようになってきてるし、お出かけのときはきれいだけど」

「じゃあ、これもよし」

「・・・?」

ノアの言いたいことが見えてこない。でも、電話越しでも分かるくらいノアは必死で、真剣だった。

「つまり、さっきハナちゃんが言ってたミャーさんのダメなとこって、もう全部消えちゃってるって思わない?」

「え・・・?」

消えてないでしょ。だって、理由が分かったって、気持ち悪いことには違いないし。理由が、分かったって・・・。

理由。さっきノアは「それってつまりハナちゃんのこと好きすぎて制御できないってことでしょ?」と言ってた。

え・・・。「夢の中のお姉さん」だけじゃなくて、こっちのお姉さんも、私のことを・・・?

私は確かにお姉さんのこと、嫌いじゃないけど・・・でも「嫌いじゃない」=「好き」ってことになるの・・・?

「ハナちゃん。そろそろそっちにミャーさん着くと思う」

「えっ? お姉さんが? なんで?」

「オミマイでしょー! カワイイハナちゃんがお菓子そっちのけで寝込んでるなんて、ミャーさんが放っておけると思うの?」

「だって、お姉さん外に出たくないんだし」

「いい? ハナちゃん。ミャーさんはね、ハナちゃんの為ならなんでもできると思うのアタシ。今までのこと思い出して?」

なんでもって・・・。そんなわけ・・・。

でも・・・。あれ・・・?

みんなで水族館に行った時、ちゃんと保護者としてついてきてくれた。ぐったりしてたけど。

私の誕生日プレゼントで、お姉さんと一緒にケーキを作らせてくれた。味は微妙だったけど。

いつも私が食べたいって言うお菓子をちゃんと作ってくれた。コスプレさせられるけど。

私が頼んでいないのに、私の為に時間も体力も使ってくれた。徹夜で衣装作りとか。

どうしてそこまで私のことに一生懸命なのか不思議だった。でもそれは、ノアが言うには「私のことが好き」だと言っているようなものらしい。

お姉さんは私のことが好き。

私はお姉さんのことが・・・?

「ハナちゃん。ミャーさんの目を見て、しっかりキモチ伝えてあげて」

「・・・うん」

「がんばってネ☆」

通話が切れると同時に、ドアをノックする音が聞こえた。

お姉さんなのかな。ちょっと期待して、おそるおそるドアを開ける。

するとそこには、目にいっぱいの涙を溜めたお姉さんが立っていた。

「き、来ちゃった・・・」

花ちゃんのおうちの前に着いた私は、これからの展開を考えて震えてしまう。

そもそも、ひとりで外に出るなんて、大学に行くときと近所のコンビニに行くときくらい。どこかにお出かけするときは、ひなたやノアちゃんたちが着いてきてくれてたし、だからこうして完全にひとりで外出するなんて、普段の私なら絶対しない。

でも、今はいつもとは事情が違う。他でもない花ちゃんが、私のことで苦しんでるんだから。人見知りの私が外出することで感じる苦しみなんて、花ちゃんの味わってる苦しみと比べることすらできないはず。

「は、花ちゃん・・・。花ちゃん、行くよ・・・!」

花ちゃんの名前を何度も呼ぶ。そうすることで花ちゃんがそばに居てくれるかのように感じられて、勇気を増幅できると思ったから。

そうして、私は花ちゃんのおうちに着いてから5分くらい経って、ようやく呼び鈴を鳴らすことができた。

「はーい。お待ちくださいねー」

「は、はぁぅ、はいぃ!」

大事なところで噛んでしまう。でも、花ちゃんのお母さんのやさしい声で、少しだけ緊張も和らいだ気がする。

しばらくするとお母さんがドアを開けてくれた。

「あら、みやこちゃん?」

「こ、こん、ばんわ、です」

「みやこちゃんもひとりで外出できるのね。それに、おしゃれもしていてきれいね。うふふ」

「え、えっと、はい! 今日は、その、花ちゃんに会いに、来まして・・・その」

「そう・・・。ちょうどよかったわ。みやこちゃん、ちょっとだけ先にお話させてもらえる?」

何度もお話したことがあるのに、どうしてもどもってしまう。

「え・・・ 、私と、ですか?」

「そうなの。あ、どうぞ上がってください」

「お、お邪魔、します・・・」

初めて入る花ちゃんのおうちは、自分のうちとかなり間取りが違っていた。玄関に直結する形のキッチン、そのお隣に続く畳と食卓のある和室、お風呂と洗面所に繋がるであろうドアがひとつ、あとは押し入れのような収納扉と二階への階段が見てとれた。

花ちゃんは二階なのかな・・・と考えていると、お母さんが和室の食卓にあるお座布団に座るようにすすめてきた。

「ごめんなさいね、狭苦しいところで」

「い、いえ、そんな・・・」

すすめられるまま座り、お母さんと向かい合う。お母さんは両手を祈るように重ねると、机の上に両手を置き、伏し目がちに話し始めた。

「・・・これから話すことは、何も確証がないことなんだけど、母親として気になっていることなの」

「は、はい・・・」

「花ちゃん、このところみやこちゃんのことを夢に見て、泣いているみたいなの」

「わ、私を!?」

「ええ。「お姉さん、お姉さん」という寝言が聞こえて様子を見に行くと、眠りながらすごい勢いで泣いているの。花ちゃん」

「花、ちゃん・・・」

「身近なお姉さんというと、みやこちゃんくらいしか思いつかなくて・・・」

ショックだった。

私は花ちゃんをそこまで、夢の中までも追い詰めて、更には泣かせてしまう存在となっている。

【これでコスプレ着せようとしてこなかったら、理想のお姉さんなのにな】

私から受け取ったお菓子をじっと見つめて、何度か花ちゃんが呟いていたその言葉。それが今になって鋭く胸に突き刺さる。私は花ちゃんにとって「理想のお姉さん」となれる機会を、自ら潰してきたんじゃないのか。いや、むしろそんなことよりも、花ちゃんの健全な成長を私自身が阻害しているのではないか。普段から私がそんな重圧を花ちゃんにかけているところに、今日はよりによってその私とキスをしたことがあると勘繰られてしまった花ちゃん。それなら確かに、普段冷静な花ちゃんがトイレに駆け込んだりするのも納得できる。

そこまで考えて、胸が張り裂けそうになる。恐怖で正面に座るお母さんの顔を見ることができない。私は正座している自分の膝を見つめることしかできず、お母さんの口から処断の言葉が出るのをじっと待つしかなかった。

「・・・でもね。みやこちゃん」

「はっ、はいぃ」

「確かに花ちゃんは眠りながら泣いているんだけど、そういう時の花ちゃんはとても幸せそうな寝顔をしているの」

「え・・・?」

「不思議でしょう? 私もよく分からないんだけど、怖がって泣いているとか、嫌がって泣いているとか、そういう様子ではないのよね」

「そ、そう、なんですか・・・」

「ええ。だからね、ここ最近で花ちゃんが夢にまで見るような、嬉しくて泣いてしまうようなことがあったのかなって。母親がこんなことを聞くのは恥ずかしいことなんだけど、みやこちゃん、何か心当たりないかしら」

「え、えっと、その・・・ ここ最近だと、うちに来てくれるときは、今までと変わった様子は、なかったかと・・・」

「そう・・・。そうよね。ありがとう、みやこちゃん」

お母さんは残念そうな、ほっとしたような顔で軽くため息をつくと、すっと立ち上がって階段の方へと移動していく。

「今日は花ちゃんのお見舞いに来てくれて、ありがとう。みやこちゃん」

「い、いえ・・・ 私にできることを、しようと・・・」

「ふふ。階段上って最初の部屋が花ちゃんのお部屋。さっきは元気そうだったから、お顔見せてあげてくださいね」

お母さんはそう言うと、キッチンの方へ行ってしまった。

私はお菓子の入ったバッグを持ち、階段を一段ずつゆっくり踏みしめながら二階へと上っていく。毎日花ちゃんが上り下りしている階段。そう思うだけで階段すら愛おしく感じる。

二階に上がって最初のお部屋。花ちゃんのお部屋。特にかわいらしい装飾がされていることもなく、言われなければ女の子の部屋だと気づかない普通のドアだった。あまり着飾るということをしない花ちゃんらしくて、なんだか微笑ましい。

「は、花・・・ちゃん・・・」

私はノックしようとドアに手を伸ばす。そこで、さっきのお母さんの言葉がよみがえってくる。

【みやこちゃんのことを夢に見て、泣いているみたいなの】

「花、ちゃ・・・」

嫌がったり怖がったりで泣いている訳ではないらしい。でも。

「私・・・」

間違いなく、私のことを夢に見て、それで泣いていることだけは確かなようだった。

「どんな顔で、花ちゃんに会えばいいの・・・? ぐすっ」

分からない。分からないけど、私が今しないといけないことは、たったひとつ。

今までのいびつな関係を、終わらせなきゃ。私の、この手で。

そして私は、花ちゃんのお部屋のドアをノックした。

「おねえ、さん・・・?」

シュークリームを一緒に買いに行ってくれた時と同じきれいなお洋服のお姉さん。私のあげたヘアピンもしてくれている。でも、ヘアピンでよく見えるようになった目には今にもこぼれそうなくらいの涙が溜まっている。

どうしてそんなに? なにがあったの?

【カワイイハナちゃんがお菓子そっちのけで寝込んでるなんて、ミャーさんが放っておけると思うの?】

・・・そうか。お姉さんは私が大好きなお菓子も食べられないほど具合が悪いと思って、心配で泣いているのかな。やさしいお姉さんならそれも考えられる。それなら、ちゃんと理由を話して違うと言わないと。

私はとりあえずお姉さんに部屋の中に入ってもらうと、学習机の椅子をお姉さんにすすめて、私は椅子と向かい合う形でベッドに腰をかけた。

「お姉さん。どうぞ座ってくだ」

「・・・花ちゃん。ごめんなさい・・・」

お姉さんはそれだけ言うと、肩に掛けていたバッグを床に下ろし、私の足元にうずくまった。

それはまるで、前に私にしてた土下座みたいに見えて・・・。って、土下座!?

ちょっとお姉さん、なにしてるの!?

「お姉さん!?」

私はベッドから飛び降りて、お姉さんが揃えている両手を取って、床から引き剥がそうとした。でも、お姉さんは意外と重たくて私の力だけでは引き剥がすことはできそうになかった。

ごめんなさいって・・・。お姉さんがどうして謝っているの?

びっくりして気が動転しながら、でも、とりあえずはお姉さんの話を聞くことにした。

「ど、どうしてそれを・・・!」

「花ちゃんのお母さんから聞いたんだ。ごめんね、私が、花ちゃんを・・・そこまで追いつめてるなんて、私気づきもしないで・・・ ぐすっ」

お姉さんは泣いていた。

こんな、自分の半分しか生きていないような子ども相手に、お姉さんは泣いて謝っていた。

でも、私を追い詰めてるって・・・? どういうことなの・・・?

「ごめん、ねぇ・・・。お菓子で釣って、着たくもないコスプレをさせて、いつもうちに来てくれる度に、花ちゃんのこと追い詰めてたよね。逃げられないの知りながら、私・・・!」

「おねえ、さん・・・」

確かに、コスプレをするのは好きじゃない。

お姉さんに、気持ち悪い迫られ方をされて、写真を撮られるのも正直好きじゃない。

でも、でも・・・!

「そんなプレッシャー感じてる中で、今日はよりによって、私と、ぐすっ キスをしたことがあるなんて勘繰られて・・・。最悪だったよね。花ちゃん、ごめん・・・ごめんね・・・!」

「だから、もう花ちゃんを傷つけたくないの。だから、お友達をやめて・・・。ひなたの、お友達のお姉さん、って感じで、距離を・・・。うぅ、う~・・・」

あぁ、そんな。

ノアとひなたに伝言を頼んだけど、そんな伝わり方になっていたなんて。

私は単純に、今日は行けないとだけ伝えてほしかったのに。

お姉さんはすべて言い切ったのか、そのままの姿勢で泣き続けていた。

お姉さんが泣いている。私のことで泣いている。そんなに泣いて、かわいそう・・・。今すぐ抱きしめてあげたい。

抱き締めたら、泣きやんでくれるのかな・・・。

「おね、おねえ、さん・・・」

お姉さんはびくっと一瞬震えたけど、少しするとゆっくりと頭を上げてくれた。

私はそのまま、お姉さんの濡れているほっぺに自分のほっぺをくっつけるように抱きついた。

「は・・・ 花、ちゃ・・・」

「違う・・・違うんです・・・。ぜんぶ違うの・・・。おねえさんは悪くない、です・・・」

「花ちゃん、泣いて・・・?」

「え・・・?」

言われて、ほっぺをいつもの涙が伝っているのに気がついた。

夢の中のお姉さんを思い出すと、いつも流れていたこの涙。

今は、目の前のお姉さんを見て、同じように流れ出ている。自分の意志では止められない、熱い涙。

そうか。やっと分かった。この涙の意味が・・・!

「おねえ、さん・・・。私、確かにコスプレも好きじゃないですし、気持ち悪い撮影されるのも好きじゃないです」

「そうだよね・・・。ごめんね・・・。もうこれっきりに」

「でも、お姉さんが私にそうするのって、私のことが、好きだからなんですよね・・・?」

「え・・・?」

「私のこと、愛してくれているから、なんですよね・・・?」

「そ、それは・・・っ」

ノアの言っていたことが浮かんで、お姉さんに聞いてみる。

私はお姉さんから少し離れて、お姉さんのほっぺを両手でそっと支えてそのきれいな瞳を見つめる。

お姉さんは最初目をそらしていたけど、吹っ切れたのか、諦めがついたのか、私の目をまっすぐに見つめてくれた。

「うん・・・。そうなの。花ちゃんのことが好き。大好き。愛してるの・・・」

「私は花ちゃんを最初に見た時にね、胸の奥がもにょっとしたの。これが恋心なんだと気づくのに時間はかからなくて・・・」

「気持ち悪いよね・・・。好きで、ごめん。愛してて、ごめんね・・・。でも、これっきりだから。今日でもう、すべて終わりに」

涙が滝のように流れ出ている。でも、それを無視して、私は両手に力を入れてお姉さんのほっぺをむにっとさせる。その先の言葉を言わせないために。

「むえっ!?」

「最後になんて、させません。約束、忘れたんですか? 一生私にお菓子作ってくれるって言いましたよね」

「・・・約束は守るよ? お菓子は作って、ひなたに持って行かせるから。心配しなくていい────」

チュッ

「・・・え? えぇ・・・?」

「いい加減なこと、言わないで・・・。私の、私の気持ちは、どうなるんですか・・・っ!」

私はお姉さんのくちびるをついばむと、誰にも言えなかった、自分でも分かっていなかった気持ちをすべてお姉さんにぶつけた。

「私も、お姉さんのことが好き! こんなどうしようもないお姉さんだけど、お姉さんのことが、大好きなんです・・・!」

「は・・・花、ちゃ・・・」

「私のこと、かわいいって言ってくれた。今までそんなこと言うの家族だけだったから、本当はドキッとしていたの!」

「ダメでどうしようもないお姉さんだけど、でも今はダメなところを認めて、直そうと頑張ってるお姉さんが好き!」

「私だけの写真集作ってるとか、そんな気持ち悪いお姉さんが好き!」

「外に出るの苦手なのに、今日もこうして私の為に来てくれた。そんなお姉さんが大好きなんです・・・!」

嬉しい。心から嬉しい。涙が止まらない。つい、お姉さんのことを抱きしめてしまう。

そう、この熱い涙は「お姉さんがかわいそうだから」じゃなくて「お姉さんが愛おしいから」流れ出ていたんだ。

私たちのファーストキスは、甘酸っぱくもなんともなく、お互いの涙の味だった。

「花、ちゃん・・・。いいの? 私、こんなだよ? 自慢できるような、近所のやさしいお姉さんなんかじゃないんだよ?」

「バカでごくつぶしで気持ち悪くて、社会不適合者のお姉さんだから、こんなにも気になって・・・好きになったんです。今さらですよ」

「うぅ、ひどい・・・でも、ありがとう。花ちゃんは、私にとっての天使だよ」

「お姉さんだって、ちゃんとしていればきれいなので、天使みたいですよ。たまにお姉さんに見惚れること、ありますし」

「花ちゃん・・・!」

「お姉さん・・・!」

私たちはお互いに向かい合って座り、私からお姉さんを強く抱きしめる。お姉さんもおそるおそる、私のことを包み込んでくれた。いつも通り、お姉さんの甘くていいにおいがする。

もう涙は流れていなかった。でも、涙があふれていた時よりも、お姉さんへの気持ちは強くなった気がする。

お姉さんとは年が離れているけど、別にそんなことは気にしない。周りからは姉妹に見えるかもしれないけど、私たちは恋人同士だから。

そう、恋人同士。お姉さんと最初に出会ってから10ヶ月くらい経って、本当にいろいろあったけど、こうして私たちはお付き合いをすることになったのだった。

「はい、花ちゃん。プリンどうぞ。あーん」

「あーんっ」

抱きしめ合って、それぞれ落ち着いてきたあと。もう一度お姉さんに私からキスをしてみた。

お姉さんは真っ赤になって恥ずかしそうにしていて、そんなお姉さんもかわいいなって思う。

そして、お姉さんからもキスをしてほしくて目をつぶってみたけど、お姉さんからはしてくれなかった。むー、ちょっと不満。

でも、私の為に作ってくれたお菓子を持ってきてくれていて、それを食べさせてくれるというので、今はそれで許してあげることにした。

「お姉さんのお菓子、やっぱり最高です」

「ありがとう。喜んでもらえて嬉しいよ」

お姉さんの笑顔がまぶしい。こうしていれば、普通にやさしいお姉さん。でも、私がお姉さんのお菓子を食べたということは・・・。

「・・・今日は何のコスプレですか?」

「今日はいいよ。花ちゃんが喜んでくれたら、それでいいんだ」

「えっ・・・? お姉さん、熱でもあるんですか?」

にわかには信じられないようなことをお姉さんが言う。今度百倍にしてコスプレ撮影させられるんじゃないかと心配になってお姉さんの顔を見つめていると、お姉さんは輝くような笑顔で私のことを愛おしそうに見つめてきた。

「花ちゃんのこと、好きだから・・・。きっとこれから、こういうお菓子だけの逢瀬が増えると思うよ」

「っ・・・!」

胸の奥がもにょっとして、一瞬息がとまる。お姉さんが愛おしいという気持ちがあふれそうになる。

「お、お姉さん。ずるいです、その笑顔・・・」

「え? なにが?」

「まったく・・・。姉妹揃って天然なんだから・・・」

「?」

ノアの気持ちが、今ならすごくよく分かる。

振りまわされてる感じが強いけど、でも・・・。うん。嫌じゃない。

こんなお姉さんなら、何度でも見てみたいと思う自分がいる。体が持たないと思うけど。

「そうそう、花ちゃん」

「ん、なんですか?」

お姉さんのおひざに乗っかりながらプリンを食べさせてもらっていた私は、お姉さんに呼ばれて顔を見上げてみる。

「前にも言ったことだけど、もう一度だけ言うね」

「はい?」

「私は一生、花ちゃんの為に、お菓子作ってあげるからね。安心してね」

ああ、もう。だからその素敵な笑顔は反則ですよ。

回らなくなった頭で、真っ赤な顔をして、私も前に言った言葉を伝えるのが精一杯だった。

「はい。よろしくお願いします────」

────────────────────────────

── 「天使の涙の、その先に。」 完 ──

────────────────────────────

close this window